刊首语:一直以来,广州海事人切实铸牢“主角”意识,锚定“五个走在前列”使命定位,勇于解放思想、求索创新,孜孜不倦推进各项业务研究。新年伊始,本号开设“先锋论坛”栏目,突出创新主题,择优刊发干部职工业务研究论文,期以熹微灯火助力河清海晏,以点滴智慧汇聚拼搏能量,为助力形成新质生产力、扎实推进高质量发展争当先锋。

标题:内河船舶生活污水排岸接收问题及对策研究

作者:赵彬、李晓宇、向元京

摘要:通过资料分析和现场调研,从政策要求、技术手段和日常管理等方面提出促进内河船舶生活污水规范排岸接收对策,旨在推动排岸接收设施建设、畅通排岸机制并促进多方协作,共同解决船舶生活污水处理难题。

关键词:内河船舶;生活污水;接收设施;收费标准

Key word:Inland ship, sewage, Receiving facilities, Charging standard

一、引言

随着航运业的发展,内河水路运输在交通领域着承担重要的角色。在内河船舶的生产经营过程中,伴随着船员的日常生活,会产生大量的生活污水,随意排放会对周围的水环境和沿岸居民健康造成严重的危害。随着法律法规的更新,要求内河船舶生活污水只能通过船舶生活污水处理装置处理达标后在航行期间排放或者收集后排入接收设施;同时也对港口、码头做出明确的规定,要求港口、码头、装卸站应当配备船舶生活污水接收设施,并且接收靠泊船舶生产经营过程中产生的船舶生活污水。

二、内河船舶生活污水排放现状和排岸需求

(一)船舶生活污水处理系统配备情况

广州新港海事处辖区平均每天进港内河船舶500余艘次,通过对其中靠泊的313艘内河船舶船载生活污水处理设施摸底排查,仅配备了生活污水贮存柜的有231艘,占73.8%,配备有生活污水处理装置的有82艘,占26.2%。根据《船舶水污染物排放控制标准》中对船舶生活污水排放控制的要求,仅安装了生活污水贮存柜的船舶,在内河水域禁止排放入水,必须储存后强制排岸接收。已安装经船检机构认可的生活污水处理装置的船舶,容器存储容量大多数为0.5-1m³,船舶停泊超过三天时,生活污水容器就会集满,也需要排岸接收处理。

(二)船舶生活污水处理装置使用现状

珠江水域内河船舶以老旧船居多,船舶吨位较小,机舱空间狭窄,设施管路改造困难,并不适宜安装配备处理装置,虽然在《内河船舶法定检验技术规则》的强制要求下,部分船舶加装了生活污水处理装置,但普遍存在设施布置不合理,维护保养困难,使用不便的情况。在对船舶实施船旗国监督检查过程中发现,船员虽然有按照规定使用处理装置对生活污水进行处理,但是由于船员对处理装置原理不熟悉,导致对整个处理装置的工作流程不清楚,在实际操作中,未能对曝气柜内的好养细菌进行培养就直接使用,且船舶生活污水处理装置普遍存在空气泵压力不足,污水回流管堵塞、未按时投药等现象。在对辖区17艘船舶生活污水处理装置处理后的生活污水取样送检结果显示,15艘船舶生活污水处理结果不达标,其中主要存在的问题为悬浮物、粪大肠菌群超标。

综上所述,内河船舶对于生活污水排岸接收的需求迫切,码头生活污水接收设施建设亟需推进。

三、船舶生活污水排岸面临的困境

(一)码头接收生活污水意愿不强

虽然法律法规明确要求码头接收船舶生活污水,但是码头增设固定的生活污水管线需要经过设计、招标、评估、建设、验收、备案等一系列流程,时间、经济成本较大。另外接收船舶生活污水也会影响到装卸货效率,码头单位普遍存在“重效益、轻环保”的问题,对于接收船舶生活污水存在抗拒。

(二)污水排岸接收设施标准不统一

由于码头和船舶的主管部门分别隶属地方交通和海事管理机构,在现场调研中发现,码头对于船舶的生活污水排放设施不了解,在建设生活污水接收设施的过程中没有统一的标准,对于设备和管线的要求不能有效掌握,初期建设的污水接收设施实用性不强,排岸接收操作不便,而且会受到码头泊位和管线长度的制约。

(三)船舶生活污水转运处置衔接不畅

船舶生活污水上岸后处置标准尚未厘清,受当前疫情传播影响,污水排岸后能否直接接入市政管网还存在问题,而且部分码头比较偏远,尚未接入市政污水管网,仅仅配备了供码头工人活动所使用的化粪池,污水上岸后的转运处置问题亟待解决。

(四)收费标准不明确且船员排岸意识不强

部分码头曾经普遍采取委托第三方船舶污染物接收公司进行接收的方式,在现场调研中发现,第三方污染物接收服务单位通过清污船接收船舶生活污水,主要针对海区航行船舶,需提供3000-5000元毎艘次的船舶服务费,成本较高,船方普遍反映无法承担高昂的排放费用,导致接收协议实际无法执行,协议成为一纸空文。在新的《内河船舶法定检验技术规则》和《船舶污染物排放控制标准》实施以前,内河船舶生活污水长期处于直排状态,船员环保意识未能随着法规的要求而提高。

四、船舶生活污水排岸对策研究

(一)地方政府政策支持

《广东省深化治理港口船舶水污染物工作方案》明确要加强船舶水污染物港口接收能力建设,要求各地内河港口2021年底前应具备50%的设施接收能力,2022年达到100%。沿海港口靠泊内河船舶的,参照内河港口要求建设接收设施。

广东省交通运输厅印发了《广东省船舶水污染物内河港口接收设施建设指南》,对船舶污染物接收设施建设提供了指导文件。

广州市港务局印发了《广州市港务局关于深入落实广东省深化治理港口船舶水污染物工作方案的通知》,明确要求各内河港口企业于2021年以前具备船舶生活污水上岸接收设施,靠泊内河船舶的沿海港口在2022年6月前全部具备船舶生活污水接收设施,同时对于靠泊的内河船要求2021至2023年期间提供免费接收服务。

各级地方政府可以参照上述文件,根据法规要求施以一定的强制措施推动码头企业落实接收靠港船舶污染物的主体责任。

(二)解决污水排岸技术难题

根据《船舶法定检验技术规则》要求,船舶均已设有生活污水标准排放接头,且配备了污水排放泵可以将船舶生活污水排入码头管线。码头放在排岸接收之前可要求船方进行生活污水的预处理,提前做好生活污水循环粉碎和投药消毒工作,防止出现管路堵塞,同时也能有效减轻对码头生活污水处理系统的影响。码头应同时配备相应的辅助设备,包括标准接收接头、截止阀、输液软管、快速接头等,船岸双方共同解决技术上的难题。

经现场调研,现给出三种适宜的污染物接收设施建设方案,经测试,内河船舶生活污水接收毎艘次用时约20分钟,操作便捷,可在具备条件的港口码头推广使用。

1.移动储存罐式

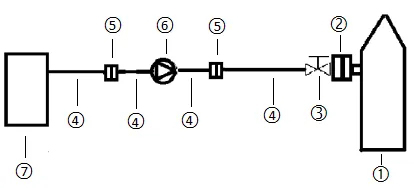

本方案适合内河小型码头使用。移动式储存罐临时储存接收的船舶生活污水,罐体装满后可以使用叉车或其他运输工具将储存罐内的液体排放至码头化粪池,清空后再移动回码头前沿,重复使用,操作简便,且建设成本较低,见图1。

图1 移动储存罐式生活污水接收设施简图

①船舶;②标准排放接头和接收接头;③截止阀;④接收软管;⑤快速接头;⑥污水提升泵;⑦储存罐

装配截止阀可以有效防止船舶污水排放结束后倒流,污水接收软管建议选用多组长5000mm,内径50-80mm,壁厚5-10mm的塑料软管,搭配快速接头(见图2)使用,适用于不同长度管路的需求,储存罐选用容积2-3m³的钢制或塑料桶,便于移动,污水提升泵可选配小型自吸式喷射泵,装配在储存罐上,移动方便,故障率低。

图2 污水管快速接头

图3 装配现场效果图

2.流动清污车

本方案将接收接头、截止阀、接收软管、污水提升泵等与吸污车装配为一体,操作性及流动性强,可以实现船舶随靠随收,污水接收作业不再需要在指定泊位进行,适合沿海大型码头采购使用,政策推广期可建议地方政府对码头予以一定的财政补贴,提高企业积极性。

图4 流动式清污车

3.移动接收船

由政府部门牵头打造生活污水接收船,解决锚泊区船舶的生活污水排放问题,生活污水专用清污船可以暂时停泊在锚泊区,定期收取在候泊区锚泊船舶产生的生活污水,待污水仓集满后集中上岸交送污水处理站处理,减少船舶燃油的消耗和尾气排放,也可以提高船舶作业效率和船员主动交送船舶生活污水的积极性。

(三)开展转运处置研究

对于已接入市政管网的码头,需增设截污井和污水预处理设施,并对污水进行在线监测,经许可后可直接排往市政管网。而对于未接入市政管网的码头,经调研,已有码头建设有独立的生活污水处理系统,用于处理自身生产过程中产生的污水,每吨水处理成本约5-10元,处理量能够满足码头工作人员200余人的使用要求,而船舶生活污水的均量参数按平均每艘船舶船员5人次,人均每天0.03t计算,船舶日均产生生活污水量不足码头生活污水的1/20,依托码头污水处理设施,能够确保接收的船舶生活污水有效处置。暂未设置生活污水处理系统的码头,可以设置临时储存装置或先行排入码头化粪池,接收的船舶生活污水与码头产生的污水可以经收集处理后一同排入污水处理厂。

(四)明确接收费用标准

地方政府、海事、港务部门可以通过政策鼓励和财政补贴等形式推动码头接收船舶生活污水,前期设置政策推广期要求码头免费接收以提高船员排岸积极性,后期根据成本允许合理设立生活污水接收费用,明确收费标准,增加船岸双方生活污水排岸接收的意愿。也可采取间接收费制度,修改港口计费管理办法,将污水接收处理成本直接摊薄至港口使用费中按照船舶吨位固定收取,即船舶靠港无论是否交送船舶污染物上岸,均需要缴纳污染物接收费,进一步推动船舶生活污水接收上岸处理[1]。

(五)借助信息化手段

海事和港务部门可以开发并推广码头和船员使用手机APP或微信小程序,当前广州市港务局推广的“绿色港口”旨在便利船方到港前向码头申报船舶水污染物排放需求,码头可以根据船方的申报安排合适的泊位和作业方式,广东海事局推广的“海事之眼”可以便利码头直接通过微信小程序报告船舶污染物接收作业。地方政府、海事和港务部门需加强协助,加快推广使用广东省水污染检测平台,实现信息整合,参照“长江经济带船舶水污染物联合监管和服务信息系统”使用船舶水污染物电子联单,做到信息共享,使得整个污染物接收作业更加顺畅,监管部门还可以通过后台数据对船舶污染物接收作业实现远程监管。

(六)加强对宣传监管力度

海事管理机构可以通过多种形式的宣传方式告知船员当前的生活污水排放控制要求,同时联合交通港务部门要求码头根据港口接收设施建设指南(沿海港口参照执行)中有关《GB138514-2019内河交通安全标志》要求制作醒目易见的公示牌,将船舶生活污水接收方式和收费标准广而告之,提高船舶到港排放生活污水的积极性。针对船舶存在生活污水旁通阀的问题,海事执法人员现场登轮检查过程中,通过厕所冲水试验验证是否存在污水直排,同时加强对偷排生活污水违法行为的行政处罚力度,督促船舶做好生活污水的接收和处理。后续在《内河船舶法定检验技术规则》修订中,应明确所有船舶存在直通舷外排放管路的,均应予以封堵,并联合船舶检验机构予以落实。

五、结语

做好船舶生活污水的排放控制,一方面有赖于船员素质的提高,有效使用船舶生活污水处理装置,污水处理达标后排放,另一方面是推动码头建设船舶污染物接收设施,畅通排岸机制。各级政府部门需建立沟通协商机制,实施联合执法和联合检查,共同督促和指导码头建设船舶污染物接收设施,同时要打破技术壁垒,推广使用信息化手段及电子联单制度,便捷码头和船舶实施污染物接收作业,推动建立健全港口和船舶污染物接收长效机制。

节能水处理设备 / 码头小型化污水处理 / 船舶污水接收 / 污水柜

浙公网安备 33059102000245号

浙公网安备 33059102000245号